Авторов: 57 613

On-line – 10 385Зрителей: 2067

Авторов: 8318

Загружено работ – 2 189 638

Новости

Почему на Руси запрещали считать людей, добычу, скот и даже годы жизни: Тайны суеверий наших предков

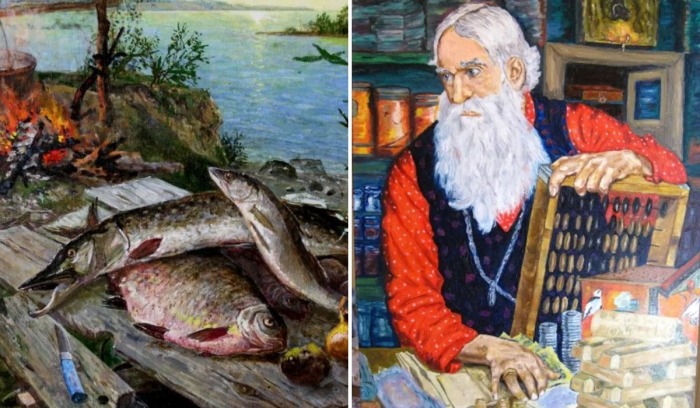

С давних времен живет поверье: если пересчитывать свое добро, оно станет меньше. Верили в это и славяне. Откуда взялось такое странное убеждение? Сложно сказать точно. Может, боялись злых людей, которые могут украсть что-то? Или же просто хотели оградить себя от порчи, от темных сил. Похожие предостережения есть и в Библии. Славянская культура сохранила эту традицию, пройдя сквозь язычество и придя к христианству.

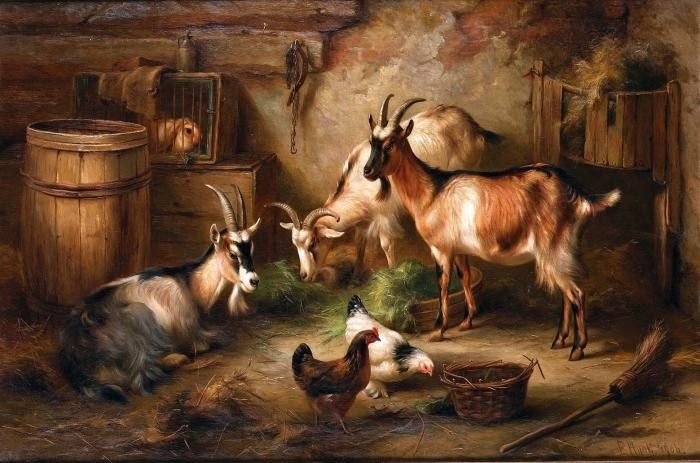

Урожай и домашние животные

Сельские жители избегали точного подсчета мелкого скота, особенно если его было в достатке. Птицу (кур, гусей, уток) тоже не пересчитывали. Осенью даже цыплят не считали. Куриные яйца продавали не дюжинами, а корзинами, говоря: “Сколько Бог даст, всё наше”. Так говорили и о других продуктах питания, выражая веру, что забота о будущем урожае и благополучии важнее формальной статистики.

Урожай также не подвергался точному учету. Не пересчитывали ни кочаны капусты, ни мешки с зерном. Главным критерием было: “До весны хватит” или “Маловато, придется докупить”. То есть, для крестьян важнее было понимать, хватит ли запасов до следующего урожая или нет. Точный подсчет не имел практического значения. Главное — обеспечить семью и скот пропитанием.

Крепостные пасечники, опасаясь разорения ульев, никогда не сообщали точное количество своих «точек», даже когда об этом спрашивали помещики. Существовало стойкое поверье: точный счет ведет к беде. В период крепостного права сокрытие истинного количества скота или урожая позволяло крестьянам утаить часть богатства от помещиков, уменьшить повинности и оброки.

Считалось, что демонстрация богатства (в виде большого количества скота или урожая) может привлечь внимание злых сил или завистливых людей, которые могут наслать порчу, сглаз или навести болезнь на животных, погубить урожай. Не показывать истинное количество было способом защиты от негативного воздействия. А еще существовало поверье, что сам процесс подсчета может негативно повлиять на будущий урожай или приплод скота. Подсчет, как некое фиксирование, мог “остановить” рост и развитие. А до развития письменности и сложных систем учета, вести точный подсчет было сложно и нецелесообразно. Пересчитывать огромное количество зерен или птицы — это просто непрактично.

Твои года —твое богатство

Древние верования уходили корнями в язычество. Там считалось, что всякий подсчет, измерение и фиксация словно останавливают естественный ход событий. И даже приближают смерть. Неопределенность количества служила некой мистической защитой от невзгод. Поэтому люди старались избегать пересчета прожитых лет. Недаром выражение «человеку отмерено» означало приближение его конца, призыв готовиться к смерти.

Жизнь воспринималась как дар свыше, а не как нечто, подлежащее учету и контролю со стороны человека. Считать годы означало как бы вмешиваться в божественный промысел, проявлять неуважение к дару жизни. Нельзя было “хвастаться” прожитыми годами, чтобы не навлечь беду. Выражение “дни сочтены” означало, что жизнь человека подходит к концу, а ему остается готовиться к смерти. Подсчет лет, таким образом, ассоциировался с приближением конца. На севере России даже говорили «снять мерку», что означало наслать порчу, околдовать или обречь кого-то на гибель, буквально — отправить в могилу. Лишь кукушке было позволено подобное. Эта птица, видимо, считалась у древних славян мистическим существом. Она могла «поведать» людям, сколько им отпущено лет.

Людей считать нельзя!

Испокон веков русские люди с недоверием относились к переписи населения. Это было связано с древними суевериями и историческими событиями. Тверская летопись рассказывает о том, как русское население противилось пересчету, организованному монгольскими завоевателями. В 1256 году из Золотой Орды прибыли “числиницы” и “изочтоша всю землю Рускую… грехь ради наших”. Летописец в отчаянии взывает к Господу, моля о прощении грехов и защите от грядущих бедствий. Сама перепись обставлена мрачными событиями. Накануне “исчисления” полностью исчезла луна. После этого новгородцы отказались подчиняться власти Орды в этом вопросе.

Никакие угрозы и уговоры не помогали. Монголам пришлось просить князя Александра Невского уговорить непокорный Новгород разрешить перепись населения. Сегодня такое поведение новгородцев кажется несколько странным. Чтобы объяснить их мотивы, можно почитать Библию. В Ветхом Завете действительно существует запрет на такие действия. Во Второй книге Царств есть эпизод с царем Давидом. Возгордившись, забыв о Боге, он решил создать мощную армию. Он приказал пересчитать всех жителей Иудеи и Израиля. Это был поступок, свойственный язычникам. Переписчики насчитали огромное количество воинов.

Бог послал царю Давиду пророка Гада, предложившего выбрать наказание за это. Давид отказался от семилетнего голода и трехмесячного изгнания, выбрав моровую язву, которая за три дня унесла жизни семидесяти тысяч человек. Теперь становится понятным, почему новгородцы так яростно сопротивлялись пересчету. Возможно, Александр Невский, уговаривая их, ссылался на Евангелие. В нем говорится, что Богородица и Иосиф отправились в Вифлеем для участия в переписи, которая проводилась римлянами в Иудее.Отказ от подсчета мог иметь связь и с философией христианства. Она ставит “слово” выше цифр и “счета”. Нумерация была языческим методом осмысления мира. Христианство делало это через опыт общения с Богом-Творцом.

Добычу тоже считать нельзя

У запрета считать добычу есть очевидные причины, связанные с практичностью. Охотники и рыболовы не хотят, чтобы соперники знали об их успехах, боясь, что более сильный отнимет добытое. Нежелание выглядеть смешно из-за малого улова также играет роль. Д. А. Ляпин, этнограф из Кемерово, пишет в своих “Очерках этнографии Верхнего Подонья” о рыбаках верховьев Дона. Они до сих пор избегают точного подсчета улова. Рыбак на вопрос о количестве пойманной рыбы не ответит конкретно, а скажет: “Хватит” или “Достаточно”. Скрывать и не считать свой улов свойственно не только рыбакам, но и охотникам, и даже грибникам. Инстинкт сокрытия добычи работает вне зависимости от её вида.

Комментарии:

Нет комментариев Трибуна сайта

Трибуна сайта Наш рупор

Наш рупор Радио & Чат

Радио & Чат

Категории

Категории Работы на продажу

Работы на продажу