Авторов: 57 762

On-line – 39 492Зрителей: 7921

Авторов: 31571

Загружено работ – 2 204 848

Новости

«Вашего сына хотят убить!»: Почему смерть барда Галича уже 50 лет остаётся тайной

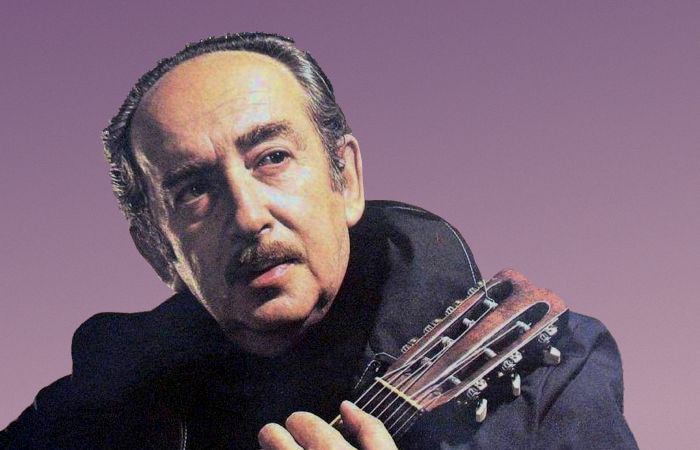

В 1960-х годах прошлого столетия он был одним из самых популярных бардов Советского Союза, хотя ему не разрешали давать официальных концертов. Он пел нелегально в небольших клубах или просто на квартирах у друзей, но его песни тут же записывались на магнитные пленки и мгновенно расходились по всей стране. В 1974 году власти вынудили его покинуть страну, но его связь с родиной никогда не прерывалась. Поселившись в Париже, он продолжал писать и петь свои песни. Но однажды ночью сквозь треск кремлевских глушилок пробилось экстренное сообщение западных радиостанций о смерти Александра Галича, что стало настоящим шоком для многих советских людей. С тех пор прошло много лет, но обстоятельства его смерти до сих пор окутаны тайной.

Творческий путь Александра Галича

Саша родился через год после Октябрьской революции в городе Екатеринославе и происходил из интеллигентной еврейской семьи. Его отец Аркадий Гинзбург был экономистом, мать работала в местной консерватории. При рождении мальчик получил фамилию отца, но позднее, обучаясь в колледже, сменил ее на более звучную - Галич.

Когда Саше было три года, его семья переехала в Севастополь, где прошла большая часть его детства, а позднее – в Москву. После окончания средней школы Александр поступил в Литературный институт имени Горького и одновременно начал посещать оперно-драматическую студию имени Станиславского, но в 1939 году бросил оба учебных заведения, отдав предпочтение только что открывшемуся театру-студии под руководством Алексея Арбузова и Валентина Плучека. В том же году Александр стал одним из авторов дебютной пьесы театра «Город на заре». Это был и его дебют в драматургии.

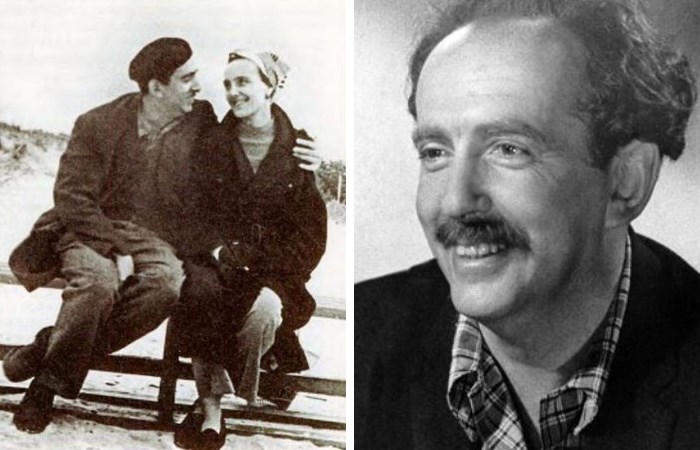

Когда началась Великая Отечественная война, Галич попросился на фронт добровольцем, но не прошел медицинскую комиссию, обнаружившую у него врожденный порок сердца. Он устроился на работу в геологоразведочную партию, но вскоре его нашел Арбузов, который после эвакуации театра в Ташкент занимался формированием театральной группы из своих бывших студентов. В Ташкенте Александр познакомился со своей будущей женой, актрисой Валентиной Архангельской, с которой они расписались после возвращения в Москву в 1942 году, а через год в их семье родилась дочь Алена. Но этот брак оказался недолгим, вскоре Валентина была приглашена на ведущие роли в Иркутский драматический тетр и уехала из Москвы, что со временем привело к разрыву их отношений.

После возвращения в Москву Галич продолжает сотрудничать с театром Арбузова и приобретает широкую известность как автор пьес и сценариев к популярным фильмам. В 1958 году его пьеса «Молчание матросов», повествующая о судьбе трех поколений еврейской семьи, была запрещена к постановке, а сам Галич попал в немилость к советским властям. После этого он резко меняет свою жизнь, начинает увлекаться поэзией и исполнять свои стихи под гитару.

Персона нон грата в Советском Союзе

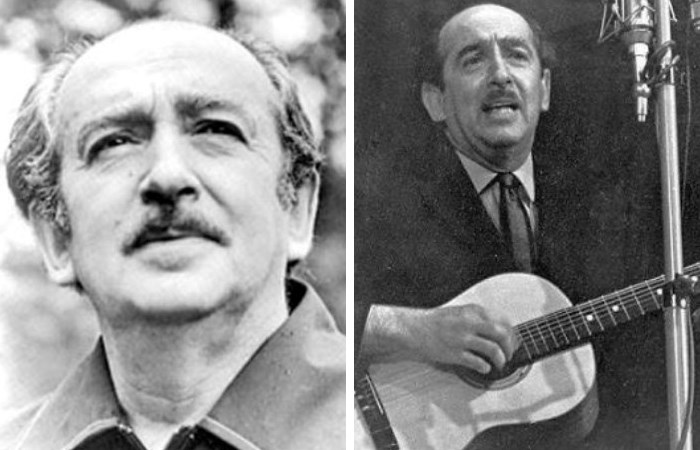

Первую свою песню «Про Леночку и эфиопского принца» Александр Галич написал в 1961 году, в поезде, за одну ночь, чтобы как-то скоротать время, и по приезду исполнил ее друзьям. Песня понравилась, за ней последовали другие, которые Галич начал исполнять на творческих посиделках в компании друзей.

В каждой его песне был заложен глубокий смысл, прослеживался определенный сюжет, и с каждой новой песней Галич становится все более популярным исполнителем и все более яростным обличителем существующего режима. По тем временам это было довольно смелое решение – пойти на конфронтацию с властями и поменять свою вполне состоявшуюся карьеру известного театрального сценариста на неопределенное будущее опального певца. Но в этом был весь Галич – он не мог молчать и не говорить о том, что его волновало и тревожило. Он пел о простых людях, об узниках сталинских лагерей, о недостатках советского общества.

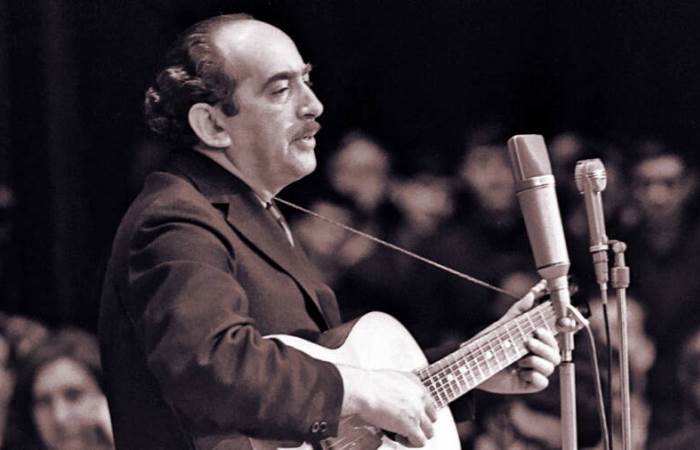

Песни Александра Галича, быстро распространяемые на магнитофонных пленках, имели большой резонанс в интеллектуальном обществе, но его концерты власти категорически запрещали. За всю свою жизнь в СССР он дал всего лишь один-единственный открытый концерт, который состоялся в новосибирском Академгородке весной 1968 года. Галича пригласили на фестиваль «Бард-68», и на сцене зала Дома ученых состоялось его первое и последнее публичное выступление. Когда Галич после концерта покидал сцену, все присутствующие в зале поднялись со своих мест и провожали его громоподобными аплодисментами.

Через год за рубежом была издана первая книга стихов Александра Галича, после чего его имя убрали из всех титров его фильмов, все спектакли по его пьесам были сняты со сцены, началась его травля в печати, а его самого исключили из Союза советских писателей и кинематографистов. После этого Галич не мог зарабатывать на жизнь творчеством, что было равносильно смертному приговору, но и покидать добровольно Советский Союз он не желал. Своим друзьям он говорил, что в СССР его лишили многого, но лишить права писать и петь свои песни никогда не смогут.

Эмиграция и тоска по родине

В течение нескольких лет Александру Галичу приходилось вести практически нищенское существование, перебиваясь случайными заработками за перепечатку и исправление чужих текстов и сценариев. Чтобы как-то помочь ему материально, друзья старались организовывать его платные концерты на московских «квартирниках», но такой заработок очень смущал Галича и казался ему унизительным.

В 1972 году у него случился третий инфаркт, ему дали вторую группу инвалидности и пенсию в размере 52 рубля, на которую жить было невозможно. Когда дело дошло до продажи мебели из-за нехватки денег на еду, Галич решился на эмиграцию. Но это оказалось не так-то просто, его долго не выпускали из СССР, отказали в визе в Норвегию и в США.

Дело продвинулось лишь после того, как в Западной Германии вышел сборник его стихов, при этом ему заявили, что выпустить его из страны как гражданина СССР власти не могут, и прежде чем уехать, ему придется возместить стоимость квартиры в кооперативном писательском доме, где он проживал со своей второй супругой, то есть фактически выкупить себя у страны.

Таких денег у Галича не было, и тогда друзья вызвались ему помочь. Они организовали его прощальный тайный концерт в Ленинграде, попросив его спеть все свои песни в хронологическом порядке, под запись на хорошей аппаратуре, чтобы оставить их в Советском Союзе на память, а нужную сумму заплатили ему в качестве гонорара.

Когда Галич пел свою прощальную песню под названием «Когда я вернусь», все присутствующие на этом концерте не могли сдержать слез, потому что всем было понятно, что он уже не вернется никогда. Но никто не думал, что его жизнь в эмиграции, полная страданий и тоски по родине, окажется такой короткой.

Странная смерть в Парижской квартире

25 июня 1974 года Александр Галич вместе со второй женой Ангелиной Прохоровой были лишены гражданства и покинули Советский Союз по израильской визе, после чего начались их скитания за границей. Сначала они поселились в Норвегии, где Галич записал свой первый диск «Крик шепотом», затем перебрались в Западную Германию, где он работал на радиостанции «Свобода» и, наконец, обосновались в Париже.

По прибытию на Запад Галич сразу же начал давать там свои концерты, выступал в Израиле, США, разных европейских странах. Он также стал членом редакции журнала «Континент», а через год после отъезда из СССР получил должность штатного сотрудника радио «Свобода». Переехав в Париж, он стал директором культурного отдела этой организации.

Последний концерт Галича состоялся в Венеции, за неделю до его гибели, а спустя три дня он записал новогоднее поздравление для своих русских слушателей, которое прозвучало по радио 15 декабря 1977 года, в день его смерти. Обращаясь к советским людям, Галич сказал, что Россия невероятно богатая страна, в ее недрах присутствует вся таблица Менделеева, но не хватает одного единственного элемента – счастья. «Хотелось бы, чтобы кто-то добавил его в таблицу, потому что люди имеют на него право», – сказал Галич на прощание своим соотечественникам.

В тот день он вернулся в свою квартиру с работы, и даже не переодевшись, пошел устанавливать новую антенну. По официальной версии, подтвержденной французской полицией, произошло короткое замыкание, и Галич получил сильнейший удар электрическим током, который привел к мгновенной смерти. Но, помимо этого, существует и другая версия, что он мог стать жертвой спецслужб.

На этой версии настаивали родные Александра Галича, в частности, его первая жена, дочь и мама, которая незадолго до трагического события получила анонимное письмо, содержащее вырезанное из газетных букв предупреждение: «Вашего сына хотят убить!». Но что могла сделать пожилая женщина, оставшаяся в Москве и тоскующая по сыну, к которому ее даже не пускали? Причем, по мнению родственников, к его смерти могли быть причастны как агенты КГБ, обвинявшие Галича в антисоветской деятельности, так и агенты ЦРУ, знавшие о его тоске по родине и опасавшиеся, что в случае его возвращения будет подорван имидж радио «Свобода», на котором он работал.

Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба Александра Галича, если бы трагическая смерть не оборвала его жизнь. Возможно, не прошло бы и десяти лет, как сбылась бы его мечта о возвращении на родину, в России начали бы официально проходить его концерты, издаваться новые книги его стихов, в театрах ставиться пьесы по его сценариям. Но, к сожалению, всего этого не случилось, и нам осталось лишь скромное наследие в виде стихов, песен да десятка кричащих фраз «отобразителя интеллигентного настроения» своего народа.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/190925/65482/

Комментарии:

Нет комментариев Трибуна сайта

Трибуна сайта Наш рупор

Наш рупор Радио & Чат

Радио & Чат

Категории

Категории Работы на продажу

Работы на продажу